人間ドックも健康診断も、「現在の健康状態を明らかにし、健康異常に対する早期発見と健康保持」という目的で行われます。では、何が違うのでしょうか?人間ドックはなんとなく精密な検査を受けるイメージはあるものの、正確な違いは意外と知られていません。

今回の記事では、人間ドックと健康診断の違いを比較し、健康診断とは別に人間ドックを受けた方がいい理由と人間ドックの有効性やメリットについて説明します。

それぞれの受診する目的を知れば、人間ドックを受診することの意味が見えてきます。ぜひ参考にしてください。

目次

1.人間ドックと健康診断の違いがわかる3つのポイント

2.人間ドックを受ける目的と有効性

3.人間ドックのメリット・デメリット

4.人間ドック有効活用の4つのポイント

5.まとめ

1. 人間ドックと健康診断の違いがわかる3つのポイント

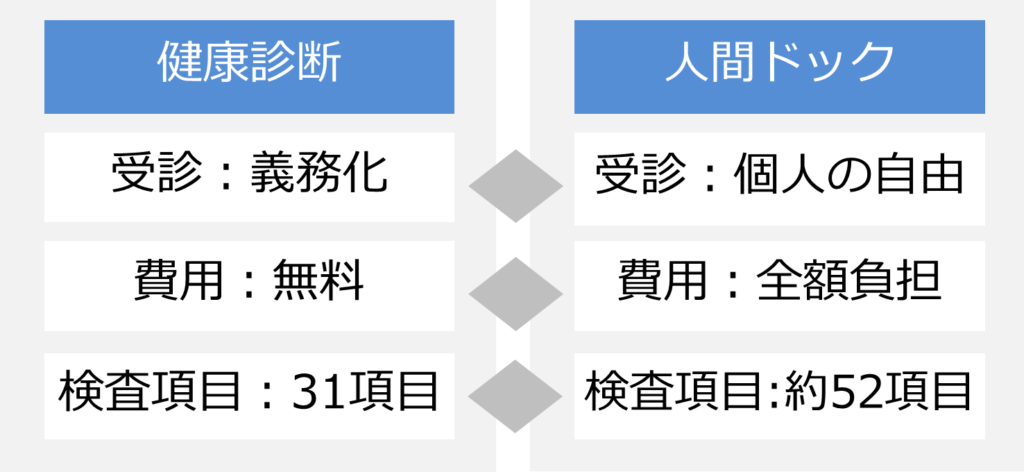

ポイント1.健康診断は受診が義務化、人間ドックは個人の自由

健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づいて、事業者には労働者に対して、医師による健康診断を実施する義務があります。

一方、人間ドックは会社の在籍に関わらず、その人が毎日を健康に生きるために必要な検査をすることが目的です。法律で定められていないので、患者の健康保持・増進に必要と思われる項目を検査するように、各院で提案が行われています。

ポイント2.人間ドックは健康診断より費用がかかる

お勤めの場合、会社が行う健康診断は特に自己負担をすることなく受診している場合が多いです。人間ドックの場合でも、無料で受診させてくれる企業や健康保険組合もありますが、一部負担や全額自己負担での受診というケースが多くを締めます。一般的な人間ドックは2万円~5万円程度で、CTやMRIなどの専門ドックを追加していくと、10万円を越えることも珍しくありません。

ポイント3.検査項目は健康診断が31項目、人間ドックが52項目程度

全国健康保険協会の「検査項目対比表」によると、34歳以下の被保険者における健康診断の必須検査項目は31項目で、検査内容は簡単なものが多く、拘束時間は少ないです。簡易であるため、結果も「~のリスクが高い」「~の疑いがある」という傾向を教えてくれるものになります。

一方、多くの医療機関が基準として設定している日本人間ドック学会発表の「基本検査項目」は、52項目に及びます。受診後に「生活習慣病が見つかった」「初期のがんが見つかった」とよく耳にするのは、人間ドックのほうが健康診断よりも検査項目の多さから総合的に診断できるためです。

検査項目の数を比較すると、できるだけ多いほうがよいように思われますが、そうではありません。人間ドックの場合、検査項目は年齢や性別・生活習慣を考慮して選ぶことが重要です。人間ドックの受診の際には、検査項目がご自身に必要なものか確認してください。

2. 人間ドックを受ける目的と有効性

・人間ドックを受ける目的

人間ドックを受ける目的は「病気の早期発見」と「生活習慣病の予防」の2点が挙げられます。

多くの病気は自覚症状が現れないまま、徐々に進行していきます。特に生活習慣病である高血圧・高脂血症・糖尿病・肥満は無症状のまま動脈硬化を増悪させ、心血管・脳血管疾患の最大の危険因子となることがあります。生活習慣病の多くの場合、食生活・運動・嗜好品を中心とした生活習慣を正しく管理することによって十分に予防が可能とされています。人間ドックによる詳細な検査によって数値で健康状態の把握ができるため、生活習慣改善への意識を高めることができます。

・人間ドックの有効性

人間ドックは、生活習慣病やがんなど罹患率が高く、症状がすぐに現れにくい疾病の発見に有効です。人間ドックによって詳細な検査を行うことにより、がんなどの早期発見・早期治療が重要な病気を早く見つけることができます。がんは初期の場合、自覚症状が現れないことが多いため、早期発見を行うためには人間ドックを定期的に受診することが効果的でしょう。

3. 人間ドックのメリット・デメリット

人間ドックのメリット

・医療費の削減

病気は早期に発見すると治療も短期間で可能なことがあり、治癒率は高く、治療費用も安価で済むようになるケースがあります。

・詳細な検査結果が得られる

健康診断では受けることができないがん関連の検査項目が充実しており、がんの早期発見に欠かせません。また遺伝的素因の高い病気などのリスクをお持ちの方は重点的に調べることができ、リスク管理を行うことができるでしょう。

人間ドックのデメリット

・十分な証拠がない検査項目がある

たとえば胸部X線検査は、肺がんに対する有効性の根拠がないとして世界のほとんどの国では行われていません。また心電図検査が虚血性心疾患を見つけるのに有効という根拠はありません。

更に、X線の被ばくが原因でがんが生じてしまうのは日本が世界一と推定されるという論文が発表され、X線検査をすると被ばくによってむしろがんになりやすくなるので避けた方がよいという意見も一部にはあります。特にCTの被ばく量は胸部だけでもレントゲンの100倍といわれますから、CT検査は慎重にならなければなりません。被ばく量は体内に蓄積されていくものですので、症状もないのに頻繁にCT検査は受けるのは避けましょう。

・多くの検査を受けることにより身体や費用に負担がかかる

人間ドックの受診者は年間300万人を超えるといわれていますが(2012年)、受診者の9割方のどこかしらに異常が発見されています。そして病気が疑われた場合、詳しい検査を受けることになります。

例えば、がんが疑われた場合、CT検査受け、組織を採取し、3~6か月経過観察をするということがあります。組織に変化がない場合は、「良性の可能性が高い」という結果になりますが、結果が出るまでの間、がんかもしれないという精神的ストレスを被り、追加検査のために金銭と時間を費やさなければなりません。

脳に腫瘍が見つかった場合は、大きなものほど破裂の危険は高まりますが、1センチ未満の腫瘍が1年以内に破裂する可能性は0.05%です。20年経っても1パーセントと言われています。破裂しないだろうけど、もしかしたらするかもしれないという不安を日々持ち続けながら生活をしないといけなくなるということです。

このように、白黒はっきりしない状態であるということが人間ドックによって明らかにされてしまうことがあります。病気かもしれないといった不安を抱えることになり、これらのストレスから体調を崩してしまう人も少なくありません。

4.人間ドック有効活用4つのポイント

ポイント1.早期発見できるチャンス

前述のとおり、生活習慣病やがんは自覚症状のないまま、進行していきます。人間ドックは早期に体の異変を発見できる絶好の機会といえます。早い段階で手を打てば、病気の進行や発症を防ぐことが可能です。

ポイント2.生活習慣を振り返るきっかけに

人間ドックを受けること自体が健康維持につながることではございません。検査結果を参考に、日頃の生活を振り返り、生活習慣の改善に取り組むなど適切に対処することが重要です。人間ドックは生活習慣を振り返るきっかけだということです。

ポイント3.検査結果で何がわかるのか理解しましょう

検査結果を見るときは、異常の有無をチェックするだけでなく、各検査で何がわかるのかをきちんと理解することが大切です。また検査項目ひとつずつを見るだけでなく、全体を見渡して肥満・高血圧・脂質異常・高血糖などの動脈硬化リスクが重複していないかもチェックしましょう。

既に人間ドックを受診したことのあるかたは、検査結果を経年的につなげて読むことができるため、異なる病院ではなく、毎年同じ病院で受けたほうがいいです。過去のデータを比較し、検査数値が悪化する原因や、異常がある場合どのようなリスクがあるのか、正しく理解し、生活改善に取り組む際のヒントとして活用しましょう。

ポイント4.気になることは迷わず相談

医師や看護師による問診で身体の不調や気になる症状などがあったら迷わず相談しましょう。

5.まとめ

大事なのは人間ドックをお受け頂くご本人が、各検査の有効性、デメリット、費用をよく検討していただき、ご納得いただいたうえで人間ドックを受けていただくことです。言い換えれば、受けるものも受けないのも、受けた結果をどう活用するかも、ご本人の判断にゆだねられています。ぜひ、人間ドックの目的と限界を知り、健康管理に役立ててください。

コメントを残す