目次

1.最適な人間ドックの決め方:3ステップ

2.人間ドックの受診プロセス

3.人間ドックの基礎知識

3-1.人間ドックと健康診断の違い

3-2.「基準値」について

人間ドックは検査項目が多岐に渡るため、どの検査を受けるべきか、さらにはどの人間ドックを選ぶべきか分からない人も多いのではないでしょうか?今回の記事では、

・近くの病院で受ければいい?

・値段が高いコースを受ければ間違いない?

・そもそも自分は受けるべき?

といった疑問を解消する「最適な人間ドックの決め方:3ステップ」を紹介します。

自分の体をチェックする数少ないチャンスをしっかり生かすには、しっかりとした知識をもって、受けるべき検査内容やコースの選択をしましょう。

1.最適な人間ドックの決め方:3ステップ

人間ドックと一口に言っても、提供している検査項目や検査方法は多様です。自分の検査ニーズと各病院の提供内容を付き合わせて、一番合ったものを選ぶ。その上で、費用や立地も考えて最終決定するのが理想ではないでしょうか。この章では人間ドックの決め方を3ステップで紹介します。お役立てください。

STEP1.自分の受診方針を決める

・過去の健康診断で異常値が出ている項目がある

・血縁者に高血圧・脳梗塞・がん・糖尿病を患った人がいる

・気になる健康症状がある

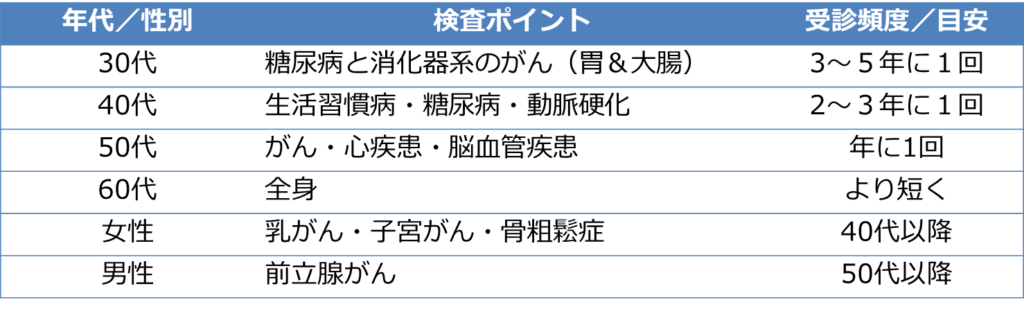

上記の項目のどれかに該当する人は、人間ドックの受診をお勧めします。また、年代・性別に受けたほうが良い検査の早見表も用意していますので、ぜひ参考にしてください。

STEP2.費用の落としどころを決める

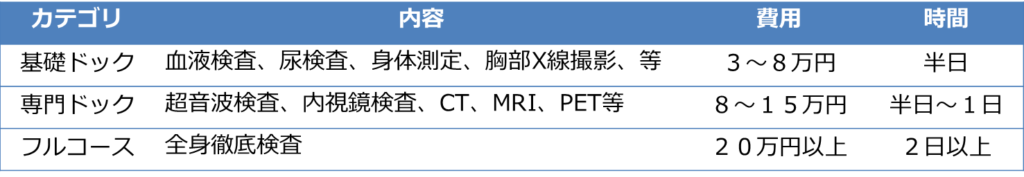

一般的な人間ドックの検査内容ですと、日帰りで平均3~8万円です。「1泊2日コース」などのボリュームのあるコースは、更に高額で20万円以上かかるコースもあります。

料金が高ければ、より内容が多いというわけでもありません。人間ドックに明確な定義はないため、実施機関がコースを設定し「人間ドック」と言ってしまえば、どんな検査内容であっても人間ドックになってしまうため注意が必要です。

STEP3.受診エリアを決める

検査当日1日だけのことなら、「遠方でも最高の医療機関で」という考え方もあると思います。しかし、後日、医師の説明面談や再検査で、再度行くことになる場合も多いです。「PET装置のある医療機関が遠方にしかない」といった場合を除き、なるべく近場の医療機関が望ましいです。

2.人間ドックの受診プロセス

検査直前の数日

送付された問診票を記入しましょう。プランによっては痰や便の採取を数日にわたって求められることがあります。(検査当日提出)

受診前日の夕食や水分補給について、前日の○○時までは可と記載してあると思いますので、それに従うのがベストです。一般的に検査前日9時以降までに夕食をすませその後、検査までは絶食というパターンが多いです。人間ドックでよい結果を出そうと検査直前になって普段と比べて極端に食事の量を減らしたり、逆に空腹にならないよう食べ溜めをしたりする人もみられますが、こうした場合には、日常の健康状況を正しく把握することはできません。指定された時間までに普段どおりの食事で、消化のよいものを食べましょう。

検査当日

通常絶飲食状態になります。大変ですが、正しい検査結果のためにも我慢しましょう。着替え・検査・お会計となり、一般的な人間ドックの所要時間は2時間程度で完了します。

結果報告

検査結果は当日わかるものもありますが、後日詳しい結果が郵送されてくることが多いです。

再検査等

検査結果到着後に、検査で異常が出た項目の再検査、医師の説明面談、管理栄養士のアドバイス等で、再度行くことがあります。

3.人間ドックの基礎知識

人間ドックと健康診断の違い

■目的の違い

「現在の健康状態を明らかにし、健康異常に対する早期発見と健康保持」という大きな目的は同じです。

人間ドックでは、より詳しい検査しますので、気になる疾患をしっかり検査することを目的に受診される方も多くいます。

■定義の違い

健康診断

健康診断はその名の通り健康を診断する検査という広い意味合いを持ち、色々な種類の健康診断がありますが、法定健康診断と呼ばれる法律で定められた検査を指すことも多いです。労働安全衛生法では、事業所(企業)は労働者(従業員)に対して、年に1回定期的に行う事が義務付けられており、労働者(従業員)は健康診断を受診することが義務付けられています。法定健診では、含まれるべき項目が明確に決まっており、その項目を含む健康診断を受診することになります。その意味では、国によって健康診断の内容が定義されているものと言えます。

人間ドック

一方、人間ドックは法的な定義もなく、この検査項目が含まれないと人間ドックと言えない、といった明確な定義はありません。医療機関が、自らの検査を人間ドックと名付ければ、それが人間ドックになります。一般的には、健康診断の内容に加えて、腹部超音波検査や胃の検査である胃バリウム検査、または胃部内視鏡検査、最近では、ABC検診(血液検査)による胃の疾患のリスク検査を含めたものを人間ドックと呼んでいます。日本人間ドック学会では、機能評価認定という、人間ドックを行うにあたって一定の基準に基づいた項目をクリアした医療機関を認定しており、一つの人間ドックの定義を作っています。ただし、人間ドック学会に所属しない医療機関も多くありますので、機能評価認定施設ではないからといって、人間ドックとして認められないものだということではありません。

■検査項目の違い

健康診断は、糖尿病や高脂血症など生活習慣病リスクに関する検査が中心で、検査内容は簡単なものが多く、拘束時間は1時間程度、検査項目は10~15項目というケースが多いです。

一方、人間ドック学会発表の「基本検査項目」は、52項目に及びます。受診後に「生活習慣病が見つかった」「初期のがんが見つかった」とよく耳にするのは、人間ドックのほうが健康診断よりも検査項目の多さから総合的に診断できるためです。しかし、精密になればなるほど費用負担と拘束時間が多くなります。

■費用の違い

健康診断はお勤めの方であれば、無料か小さい費用負担で受診することになります。全額を自己負担で受診する場合でも、1万円程度で受診が可能です。人間ドックは一般的な内容であれば4万円程度の受診費用がかかります。CT検査やMRI検査などの専門ドックを追加していくと、10万円を越えることも珍しくありません。自分の予算感と、受けたい検査内容や期待している医療サービス内容に応じて医療機関を選ぶ必要があります。

「基準値」について

人間ドックの検査結果の値を「正常値」ではなく「基準値」と呼ぶのを知っていますか?

検査の正常範囲の決め方は、まず、健康な人々の検体を測定し、それらに統計的な分析を行って、範囲の上限・下限を定めるというものです。しかし、この上限・下限の範囲の中には測定した健常者のうち95%の人しか含まれません。そのため、正常範囲外の結果を示す人が一定数いるということになります。そのため、「正常値」ではなく「基準値」「基準範囲」と呼ぶようになりました。ですので、基準値をわずかに超える検査値があっても、大げさに心配する必要がない場合もたくさんあります。ただし、基準範囲を大幅に超えている場合はなんらかの疾患を抱えている可能性を念頭に置く必要があるでしょう。

基準範囲を考えるときには「基準範囲は大多数の人の標準から得られたものなので、結果には幅があって当たり前」とすることが大切です。逆に、個人の検査値は、より限られた値であるため、基準範囲内でもある人にとっては異常な変化とされることもあります。自分の基準値を知るには、年に一回の定期検査を受けて自分の基準範囲となるデータを収集しておくのがよいでしょう。人間ドックの記録だけでなく、小さな検査の結果なども保管しておくと、いざという時の医師の判断材料として役に立つことになります。

人間ドックは病気の早期発見のために厳しい基準が設けられています。そのため、二次検査(再検査/精密検査)が必要とされることも珍しくありません。ですので、そう診断された場合には、なるべく早く医療機関を受診して精密検査を受けましょう。

コメントを残す