▼目次

人間ドックの「常識」

1.健康維持のため毎年の受診が重要

2.症状がない場合でも再検査は必要

3.健診や人間ドックを行う病院選びのポイント

4.人間ドックを受ける年代と頻度

5.医師が人間ドックを受けない理由

人間ドックの「極論」

1.消化器内科クリニックの大竹真一郎院長の意見

2.元慶應大学病院のがん治療医、近藤誠氏の意見

からだの状態は、日々変化していくもの。

病気の早期発見・予防のためには、健診や人間ドックを毎年受診して、健康状態をチェックすることが大切です。

しかし、毎年人間ドックを受けると病気のリスクが上がり、受けない方がいいという意見も確かにあります。

健康維持のため、毎年受けるべきいう「常識」と人間ドックは必要ないという「極論」はどちらが正しいのでしょうか。

今回は人間ドックのその「常識」と「極論」についてお伝えします。

ご自身の健康に最適な選択は何なのかをしっかり見極めてから人間ドックを受診しましょう。

1.健康維持のため毎年の受診が重要

健診は、特に自覚症状のない人が、自分の健康状態を知って生活習慣病を予防したり、隠れた病気を発見するために行われます。法律で義務づけられた一般健診や特定健診は会社や自治体、保険者である健康保険組合などが費用を負担するため、無料または比較的低額の料金で受けることができます。これらの健診は、多くの人がかかる代表的な病気である高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主体で、働く世代に多いがん検診の項目は含まれていません。

がん検診を受けたい場合は、自治体の広報誌やホームページなどで情報を入手して、受けるようにしましょう。国の施策として行われており、多くの自治体が無料あるいは小額の自己負担で実施しています。

このほかに、人間ドックでも自己負担でがん検診を受けることができます。人間ドックで見つかるがんのおよそ8割は、早期がんだとされており、発見されるがんの種類は、男女合わせると胃がんが最も多く、女性に限った場合は、乳がんが増えています。

健診や人間ドックの受診は費用も時間もかかるため、躊躇する方もいるかもしれません。病気になって支払わなければならない医療費や、健康が失われてより大きな負担がかかってしまうことを考えれば、年に1回の自分への投資だと見てもいいのではないでしょうか。

2.症状がない場合でも再検査は必要

検査で異常を指摘された場合、医師の指示通り、再検査や精密検査を受けて、病気ではないかどうか確認することが大切です。たとえ自覚症状がなくても、その状態を放置しておくと問題が発生する可能性があるため、過信せず医師の指示に従うべきです。

再検査や精密検査では、将来的に気になる可能性が高い状態なのか、すでに発症しているのか、何の病気なのかなどを調べます。

では、再検査はどのような検査内容なのでしょうか。例として、がん検診で再検査と判定された場合の再検査の内容を紹介します。多くは「CT検査」や「内視鏡検査」「超音波検査」などの画像検査と、組織そのものを調べる「生検」を組み合わせて検査が行われます。いざがんが見つかったときに然るべき治療が必要になりますので、がん検診の再検査を受ける際は、がんの診断や治療に詳しい医療機関を受診するとよいでしょう。

3.健診や人間ドックを行う病院選びのポイント

健診や人間ドックを行う病院選びのポイントは

・人間ドック健診専門医がいるか

・病気が見つかった時に、きちんと医師を紹介してくれるかどうか

・かかりつけ医がいる場合は、情報がかかりつけ医にフィードバックされるかどうか

健診や人間ドックを受ける際は、こうした条件が揃っているか確認してから受けましょう。

さらに、既に人間ドックを受診したことのあるかたは、検査結果を経年的につなげて読むことができるため、異なる病院ではなく、毎年同じ病院で受けたほうがいいです。

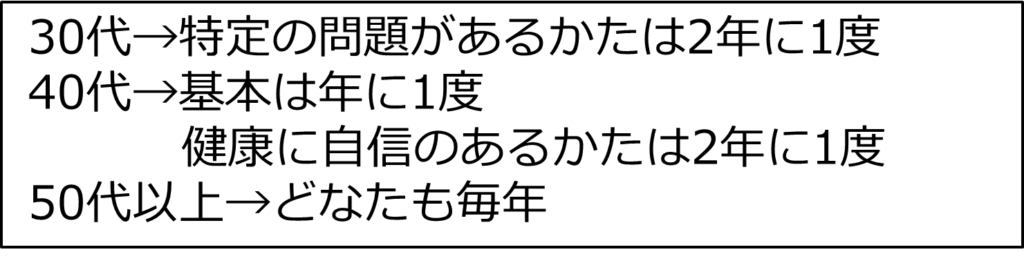

4.人間ドックを受ける年代と頻度

人間ドックはどのくらいの年齢・頻度で受けたらいいのでしょうか。頻度は体の状態によって大きく変わってきますが、年齢は何歳だと早すぎるとか、何歳だと遅すぎるということはありません。しかし、疾病が増えてくる年代、つまり40歳を超えたら、健診はもとより、人間ドックも考えることをお勧めします。

▼人間ドックを受ける目安▼

5.医師が人間ドックを受けない理由

医療従事者は100%人間ドックを受けていそうですが、実はあまり受けていません。なぜでしょうか?

主な理由としては、

・具合が悪い時は自分で検査できるから

・定食的な人間ドックでなく、アラカルト的にピンポイントで検査できるため

・健康管理をきちんとやっている

・直感的に分かる

などの理由から、医師は人間ドックを受けないようですが、一般のかたは真似できないのできちんと受けたほうがよいです。

ここまでは人間ドックの「常識」について紹介しました。病気を早く見つけ、対処したほうがいいに決まっています。一方で、人間ドックは不要だという「極論」はどのような意見なのでしょうか。次の章でその根拠を紹介していきます。

1.消化器内科クリニックの大竹真一郎院長の意見

「人間ドックは問題だらけ。いい加減なところが多いし、言われるがままにすべての項目を受ける必要はまったくない。PET検査はがんと診断された人には必要で健康な人は必要ない。PET検査をやった人とやっていない人で死亡率の差はまったくない。何十万円もする検査だが見逃しが山ほどある」

といった意見です。

どの検査も一律に不要というよりは、人間ドックの検査結果を盲信せずに、自身の年齢や性別を考慮し、必要な検査(PET以外)を選択することが重要のようです。

2.元慶應大学病院のがん治療医、近藤誠氏の意見

「一番いいのは人間ドックも検診も受けないことです。体調が悪いという自覚症状が出てきたら検査すればいいのです。無症状で受ける検査は百害あって一利なし。今は機械が精密になっているため、小さな腫瘤も発見できる。脳腫瘍の場合、1センチ未満の腫瘤が1年以内に破裂する可能性は0.05%です。20年経っても1パーセント。一方、脳腫瘍の手術を受けて、後遺症が残る確率は15パーセント。どちらが危険でしょうか?」

「血圧やコレステロールは適正な値は人によって違う。基準値を外れただけで、一律に下げようというのはおかしい。」

「健診でがんを早期発見すれば、治療しやすいというのは思い込みであって、科学的に証明できるデータはない。健診で見つかるがんのほとんどは放っておいても転移しないがん細胞です。放っておいても転移しないがん細胞を発見されたことで、受けなくてもいい治療に駆り立てられ臓器を切除されたり、抗がん剤の副作用で苦しめられる可能性があり、そのほうがよほど有害。不要な治療によって寿命が縮むこともあります。」

といった意見です。

実際に、人間ドックの受診者の9割方に、どこかしらに異常が発見され治療が始まるというデータがあるので、とりあえず人間ドックを受けておけば安心と思っている人は、病院に足元を見られている可能性があるかもしれません。医師の言う事を盲目的に信じるのはやめた方がいいと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。年に1度の人間ドックの結果に一喜一憂している人にとって「極論」のほうは衝撃的だったかもしれません。現状、「常識」と「極論」のどちらが正しいのかは不明です。ある人は人間ドックを受けた方がよいでしょうし、またある人は寿命に差がないかもしれません。

今回の記事で取り上げた医師たちの意見も取り入れつつ、ご自身の年齢や性別を考慮し検査の内容を選択することが重要ではないでしょうか。そして、検査だけに頼らず、日頃から規則正しい生活を心がけ、病気の予防に努めましょう。

コメントを残す